| 복날의 풍경 |

|

| |||

| |||

|

|

복날을 전후해 서민들은 개고기를 먹고, 시원한 계곡을 찾아 더위를 식혔다. 이를 복달임 또는 복놀이라고 한다. 사대부들도 복달임을 즐겼다. 그러나 이들의 복날 풍습은 서민들과는 조금 달랐다. 개고기를 먹은 것으로 끝나지 않고, 풍류를 즐기며 시를 짓고 그림을 그리는 시회로 이어졌던 것이다. 영조 23년(1747) 6월 2일(음력) 안산의 문인들이 청문당(淸聞堂)에 모였다. 이날은 마침 초복 다음날이어서 복달임을 하였다. 모임에는 청문당의 주인 해암 유경종과 그의 친척인 유경용(柳慶容, 1718~1753), 유성(柳煋) 그리고 해암의 매부인 표암 강세황(姜世晃, 1713~1791), 강세황의 두 아들인 강우(1729~1791), 강완(1739~1775) 등이 함께했다. 문인들은 개장국을 끓여 먹으며 술을 곁들였다. 거나하게 술기운이 돌면서 문인들의 풍류가 살아났다. 거문고를 퉁기며 한시나 시조를 읊조렸을 것이다. 흥이 가라앉으면서 참석자들은 독서나 바둑 등 각자의 취미나 흥밋거리를 찾아 시간을 보내기 시작하였다.

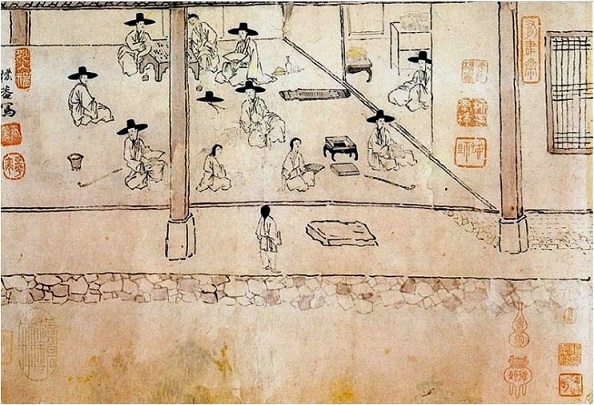

▶ 표암 강세황의 ‘현정승집도(玄亭勝集圖)’(부분), 1747년. 개인 소장 그때 누군가가 이날의 즐거움을 그림으로 그려 기념하자고 제안하였다. 붓은 그림에 소양이 있는 표암 강세황이 잡았다. 표암은 270년 전 안산 청문당에서 있었던 여름날의 풍경을 마치 스냅사진을 찍듯이 되살려 냈다. 오늘날까지 전하는 ‘현정승집도(玄亭勝集圖)’가 그것이다. 그림 속에는 책 읽는 이, 바둑 두는 이, 부채질하는 이, 멀리 바깥을 내다보는 이, 마루 아래에서 대령하는 심부름꾼 등 모습도 다양하다. 거문고와 술병이 뒷전으로 놓인 것으로 보아 술자리가 끝난 직후였던 것 같다. 강세황이 그림을 완성하자 모임을 주선한 유경종이 그림에 대한 설명을 곁들인 기문을 썼다. 모임의 취지, 진행 과정 그리고 참석자들의 이름뿐 아니라 그들의 자세, 위치도 자세히 밝혔다. 그림 속 인물의 자세를 보며 이름을 적시하고 있어 참석자가 누구인지 알 수 있다. 현정승집도는 조선 후기 문인들의 여름날의 풍경을 담은 그림과 함께 시, 산문이 어우러진 풍속화라고 할 수 있다. 현정승집도에는 ‘玄亭勝集’이라는 큰 글씨의 제목 아래 그림·기문·시 8편이 차례로 이어져 있다. (원래는 두루마리 상태였는데, 지금은 제목 및 그림 부분과 기문·시 부분으로 분리되어 전한다.) 그림과 글씨는 모두 강세황의 친필이다. 현정승집도에 실린 강세황의 시는 ‘정묘년 6월 현정의 승경을 읊다[丁卯六月玄亭勝景]’라는 제목으로 『표암유고』에도 실려 전한다.

강세황은 서울에서 태어났으나 32세에 안산으로 이주하였다. 이곳에서 처가인 진주 유씨의 유경종, 유경용 등과 어울려 지냈다. 성호 이익을 찾아가 학문을 익혔으며, 단원 김홍도를 제자로 받아들여 그림을 가르쳤다. 강세황이 뒷날 시·서·화 삼절(三絶)로 일컬어지며 ‘예원의 총수’로 불린 데에는 안산 문인들과의 교유가 뒷받침되었다고 할 수 있다. 현정승집도의 배경이 된 안산 청문당은 진주 유씨가 대대로 살아온 집으로, 안산 지역 시인과 묵객들의 발길이 끊이지 않았던 곳이다. 특히 이곳은 조선 후기 정치권력에서 소외된 남인 학자들이 모이면서 조선 후기 문예와 실학의 산실이 되었다고 한다. 청문당은 경기도 안산시 상록구 부곡동에 있으며 경기문화재로 지정 보존되고 있다. 그러나 건물이 신갈~안산 고속도로와 서해안고속도로 사이에 끼어 있어 강세황 당시의 그윽한 문향은 찾아볼 수 없으니 안타까운 일이다. |

|

'산운종중 > 역사 상식' 카테고리의 다른 글

| 아첨자와 간쟁자 (0) | 2016.11.10 |

|---|---|

| 세상에서 가장 좋은 복 (0) | 2016.06.01 |

| 종심소욕불유구(從心所慾不踰矩) (0) | 2016.04.03 |

| 삼국유사 새롭게 읽는 법 (0) | 2016.03.06 |

| 겉과 속 (0) | 2015.12.03 |